A l’occasion de la parution de Eerie & Creepy Présentent Alex Toth, première intégrale publiée en français consacrée à l’un des maîtres absolus du comics US en Noir & Blanc, nous avons le plaisir de vous proposer une présentation de l’auteur par Jean-Pierre DIONNET, écrite spécialement pour les fidèles lecteurs des éditions DELIRIUM !

Jean-Pierre Dionnet, fondateur notamment des Humanoïdes Associés et de Métal Hurlant, a en effet beaucoup échangé et travaillé avec Alex Toth, en particulier sur la publication de Bravo pour l’Aventure ! Des péripéties parmi tant d’autres dans la riche carrière de chacun d’eux, que vous allez notamment pouvoir revivre ici.

« Le Curieux Cas de la Carriole Classique », traduction allitérante de « The Case of the Curious Classic », pourrait en soi résumer la carrière d’Alex Toth, un dessinateur colérique.

Il s’était rêvé en dessinateur de comic-strips réalistes comme Milton Caniff, Hal Foster ou Alex Raymond, mais ne réussit pas, arrivant trop tard, et se retrouva à dessiner des comic books, ce qu’il n’aimait guère : il détestait les super héros, la Science-Fiction et l’horreur, handicap originel qui le condamnait aux limbes, et à des dessins animés minimalistes pour Hanna et Barbera, quand il partira pour de bon en Californie.

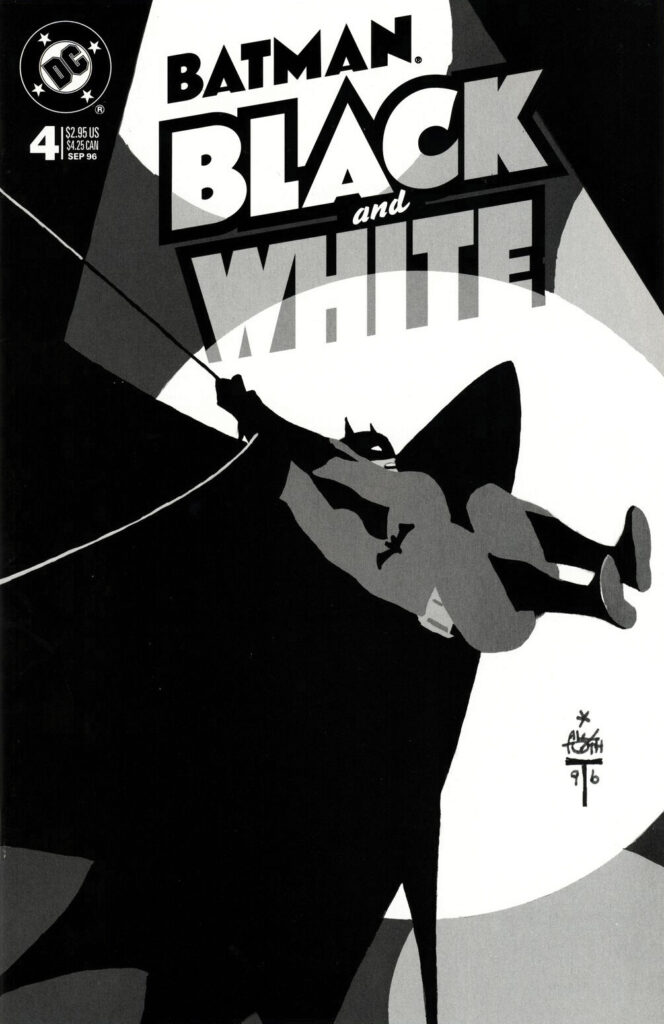

Il réussit aussi à se brouiller avec tous ses employeurs, éditeurs, scénaristes, collaborateurs, dont DC dès 1947, l’année de ma naissance, qu’il va quitter en claquant la porte, même s’il reviendra malgré tout plusieurs fois, jusqu’en 1976 et même en 1995, une dernière fois, avec la couverture du premier Batman Black and White, chef-d’œuvre quasi « Robialesque », au moment où une nouvelle génération s’inspire de lui : du Batman de Frank Miller et David Mazzucchelli à Darwyn Cooke et Bruce Timm (en passant par Steve Rude et son merveilleux hommage graphique dans Nexus).

Le meilleur exemple de « Tothisme » c’est sûrement Hot Wheels : des jouets Mattel, comme Barbie (ce qui fait rêver à ce qu’il en aurait fait), qui surfent sur la mode des Hot Rods/Dragsters.

On est alors en 1970 et DC comics va publier six comic-books, sous l’égide de Dick Giordano, ici éditeur mais également un très bon dessinateur, alors influencé par son cadet prodige, Neal Adams.

Dans le premier numéro, on voit dans un bandeau à gauche de la couverture le possible lecteur potentiel : trois gamins et deux filles qui seront là jusqu’au numéro 4, pour le 5, l’un d’eux est noir, et pour le dernier numéro, le 6, le bandeau est absent. Dans le numéro 1, couverture et contenu Alex Toth, encré par Giordano : on est à Indianapolis avec des Formules 1, 2 et 3 et des onomatopées vrombissantes plus présentes encore que chez Steve Warson et graphiquement proches du manga.

Idem avec le numéro 2 sous une couverture de Nick Cardy : des Hot Rods dont un profilé fusée, l’autre quasi Ford T. Toth encré par Giordano.

Numéro 3 : couverture de Neal Adams, annonçant une poursuite, pilleurs de banque contre policiers. Toth est encré, paresseusement, par Vince Coletta et comme me dit un jour Jack Kirby à propos d’un « Thor » aux enfers ou beaucoup de détails avaient disparu par rapport au crayonné : « C’était un Coletta, de la « famille » sicilio – américaine Coletta, alors… »

Numéro 4 : une voiture de rallye prise dans une avalanche, dessin d’Alex Toth seul.

Numero 5 : The Case of the Curious Classic, écrit par Toth, dessiné par Toth, une histoire gothique de voiture fantôme qui revient du passé, dérangeante. Une Cord (avec un C, oui). Un chef-d’œuvre très Ambrose Bierce qui a du traumatiser Mattel.

Il y aura encore un 6, en adieu, sans Toth : une histoire de père Noel méchant avec un traineau voiture dessiné collectivement et vite-fait par Neal Adams, Dick Giordano, Rick Estrada et Jack Keller.

Et il a encore aggravé son cas : Mattel lui a commandé un comic-strip publicitaire dont je ne connais que quatre demi-pages couleurs qui passaient dans les pages du dimanche,, The Hot Wheels Kids : deux garçons jouent, et démontrent à leur papa leur habileté avec leurs « voitures à friction », et on voit que Toth, empilant les cases, n’y prend aucun plaisir.

En revanche, il réalise en parallèle des dessins drôles et enlevés et quelques pages de bd pour Big Daddy Roth Comics, ou Hot Rod Comics, mal payés, pour le fun. C’était un extraordinaire formaliste qui pensait, comme l’architecte Mies Van der Rohe, que « Less is more » ou « moins c’est plus » ce qui lui vaut aujourd’hui un statut particulier de « Sentinelle des Maudits » : ainsi va la vie après la mort et la postérité posthume.

Et moi là-dedans ? Qui avait juré-craché que je ne ferais jamais plus de préfaces, je fais ici un texte qui n’est donc pas une préface, ce n’est pas la même chose. Et parce que je suis légitime, puisque moi aussi je me suis brouillé avec lui. Et je pense à Fershid Bharucha qui fit plus que personne pour faire connaître les comic books en France dont du Toth, sont-ils brouillés ? Il faudra le lui demander…

Les préfaces, sauf quelques doctes et érudits rappels du contexte, à prendre toujours avec précautions et réserves, sont forcément subjectives, dirigistes : moi je les lis plutôt après.

Les postfaces, elles, peuvent spoiler mais permettent au lecteur d’avoir sa propre vision en premier, ce qui est mieux. Et les textes parallèles, c’est la liberté quasi totale, ce que je fais donc ici.

C’est ainsi que je n’ai pas lu du tout la préface américaine de ce livre. Si on se contredit vous m’en voyez ravi.

« Alex Toth is an artist’s artist ». On ne traduira pas, ça veut dire que les autres dessinateurs l’admirent mais que le public le connait peu : il ne fait pas beaucoup de concessions, il essaye rarement d’épater, or la plupart des lecteurs veulent plus, plus de tout : de traits, de muscles, de décors grandioses, et de tours de forces graphiques bien apparents, et un certain nombre de fascicules qui se suivent : « Story Arcs », comme ils disent, le temps d’habituer le lecteur, ce qu’il ne fera vraiment que deux fois, avec Roy Rogers, le cow-boy chantant, en collaboration avec un John Buscema encore économe et avec Zorro.

« Alex c’est Alex » m’ont dit Infantino, Kubert et d’autres qui collaborèrent avec lui, avant que je ne tente de le faire à mon tour et je me suis bien gardé de leur demander dans un premier temps de m’en dire davantage, jusqu’à trop tard.

On est en 1973, j’ai quitté Pilote où je suis arrivé en 1971, grâce à Philippe Druillet qui m’a parrainé comme Gir l’avait fait pour lui, et où j’ai beaucoup appris de René Goscinny, dont un certain apolitisme éditorial : il employait aussi bien les auteurs de Hara Kiri, qui avaient alors été interdits, que des collaborateurs de Minute, journal d’extrême droite n’ayant comme seul critère que la qualité de ce que les uns et les autres livraient. J’avais rejoint L’Echo des Savanes originel qui agonisait pendant qu’on préparait, « fuite en avant », trois journaux dont Métal Hurlant qu’on fit seul avec la bénédiction de Mandryka quand il jeta l’éponge.

Et simultanément, ou juste avant, on me proposa de lancer un journal chez Nathan qui se serait appelé SNARK. Il y eut un numéro 0 qui, heureusement, rétrospectivement, ne se fit pas : il manquait de cohérence entre les gouts de Forest par exemple, aussi têtu que moi, et d’autres membres du comité de rédaction – d’où ma méfiance depuis, éternelle, dès qu’on prononce le mot « comité », et il y eut deux albums : 20 000 lieues sous les mers adapté en noir et blanc par un lyonnais ami de Tardi, Gasquet, qui venait trop tôt, son style novateur, formidable, faisait penser au futur Paul Pope. Un bide. Il y eut en couleurs, un Robin des bois de Ramon de la Fuente, frère de Victor, qui déçut aussi par ses ventes et on allait sortir Bravo pour l’aventure, en français dans le texte, d’Alex Toth qui dit finalement non, rompant le contrat, parce qu’on avait du retard sur la date de publication annoncée. On avait pourtant commencé par un roman d’amour épistolaire : je me souviens de ses lettres magnifiques écrites au pinceau avec son autoportrait au milieu, en gentleman au costume croisé, auxquelles je n’ai plus accès. Elles sont dans le Sud, quelque part, dans des containers, avec mes archives pléthoriques.

On parlait souvent d’autres choses aussi : comme de Pat Boyette, dessinateur singulier et étrange, souvent publié par Charlton puis Warren ou comme Jesse Marsh, dessinateur de Tarzan qui livrait 20 pages par mois, minimalistes mais incroyablement efficaces. Et je lui envoyais des albums : il adorait Raymond Poïvet et Paul Gillon. Et nous reparlions de Sickles, qui avait répondu à sa demande de conseils quand il débuta, lui envoyant ses dix commandements par courrier et critiquant, si nécessaire, quand ses œuvres parurent.

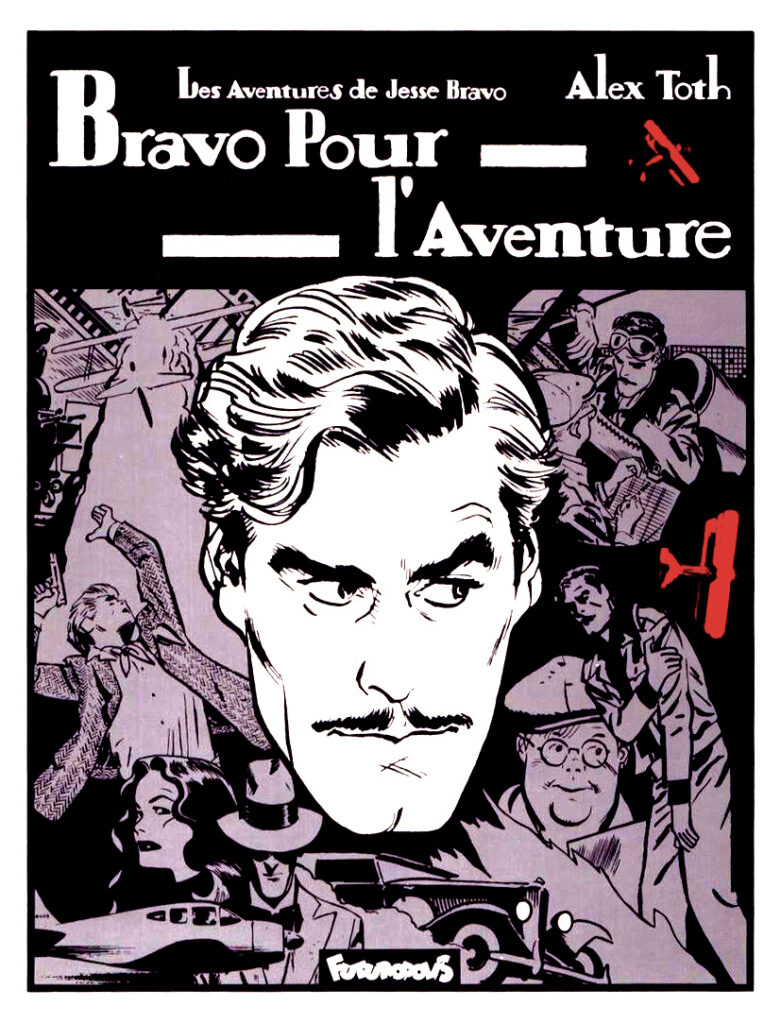

Puis il livra Bravo, une idée qui trottait dans sa tête depuis pas mal de temps. Noir et blanc magnifique mais l’histoire fonctionnait à peine : le héros, pilote et cascadeur, est un sosie d’Errol Flynn, qu’il peut donc remplacer dans des scènes risquées. C’est en gros un film possible des années 30 de Raoul Walsh ou de Michael Curtiz avec Errol Flynn qui arrive, décalage temporel dans les années 70. Avec LE Errol Flynn de cinéma, pas l’homme prématurément vieilli qui va nous quitter à 50 ans, usé après avoir écrit ses mémoires aussi sincères qu’explosives.

L’album paraitra chez Futuropolis et plus tard, en couleurs, avec quelques ajouts « surréalisants » chez Paquet, second degré de second degré, repentir et non-dit peut être.

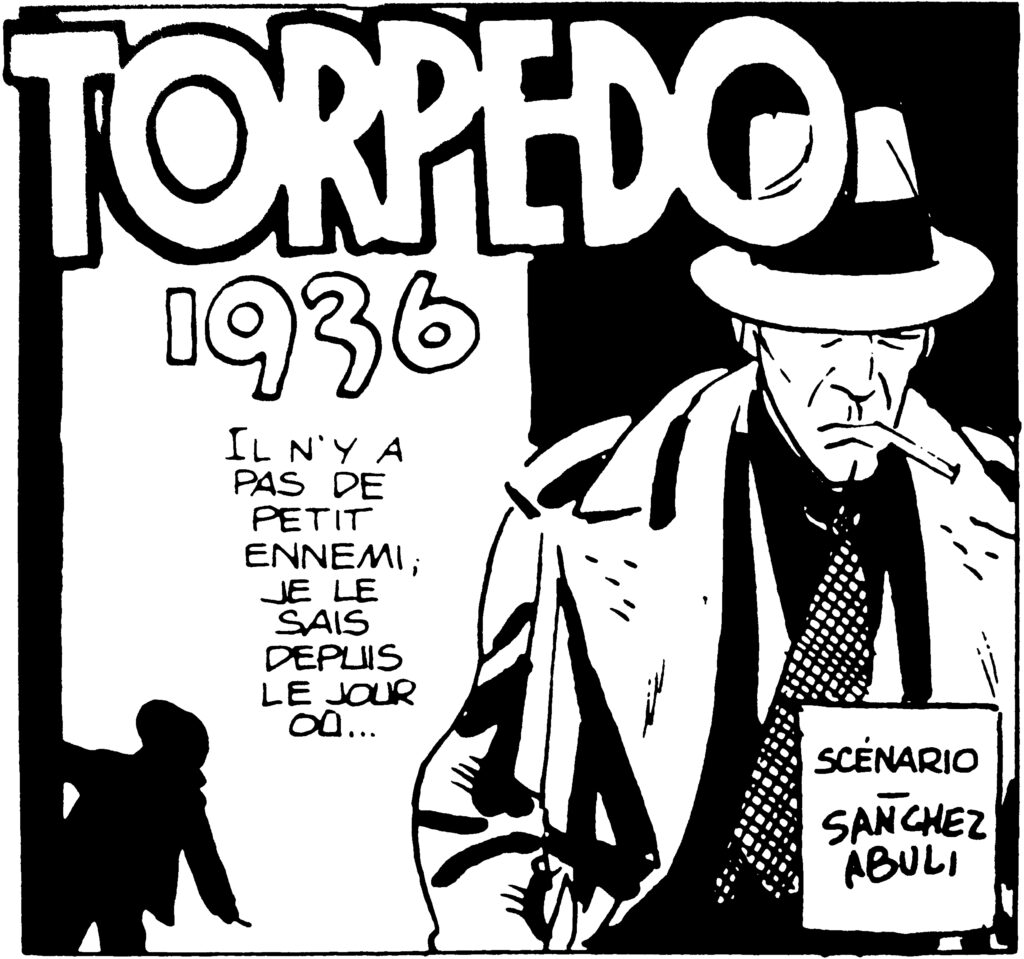

Il fera une seconde tentative européenne avec Torpedo, écrit par Enrique Sanchez Abuli, mais trop de cynisme et de profanités chez l’anti-héros tueur et il se brouille avec le scénariste, cédant la place à Jordi Bernet, un autre disciple de Caniff, au dessin formidable et qui de plus adore dessiner de sémillantes « Belles de nuit ».

Je ne l’ai jamais rencontré : il vivait en Californie et je n’allais alors qu’à New York, chez DC ou Marvel ou dans un bar à l’angle de la 52ème et de Broadway, pour rencontrer Al Williamson ou Jim Steranko, ou au studio de Neal Adams ou tout monde passait.

Dans la rue, à New York, en 1971, avec Hugo Pratt qui m’accompagnait, n’ayant rien à faire et s’ennuyant, pour interviewer Neal Adams qu’il ne connaissait pas – ils s’apprécièrent ensuite – comme on passait devant le Chrysler Building et ses gargouilles chromées, il leva la tête et me dit : « Alors voilà leurs nouveaux dieux… » Puis on en vint à parler de Toth et il me dit: « Il est bon, mais il dessine des conneries, comme Zorro ».

Pratt était son cousin par les ancêtres communs, les pionniers de la bd d’aventure qui les avaient marqués – j’y reviendrai – mais il était aussi un aventurier, un migrant constant, par la force des choses au début, puis volontairement ensuite, et un raconteur d’histoires. Toth était avant tout un styliste et ce qu’il voulait c’était dire sa nostalgie des années 30, au cinéma, en bandes dessinées, autour de lui, à New York où il grandit dans ces années-là, les années optimistes artistiquement du « New deal » de Roosevelt qui décida contre la crise, partout en Amérique, de créer de la beauté, des mairies, bureaux de poste, etc, aux architectures audacieuses avec des fresques sublimes qui fleurirent pour dire que l’Amérique n’était pas Wall Street et, superbe contrattaque, à New York, la famille Rockefeller surenchérit avec le Rockefeller Center, ses immeubles Arts Déco, sa patinoire, ses mosaïques, ses statues dorées ou d’acier et ses peintures murales :

Partout donc, soudain, la beauté pour tous, au vu de tous : nous sommes en 1939. Ça, c’est le côté pile de la pièce de 10 cents, « a dime », que Toth préfère voir.

Une certaine idée de l’Amérique : il fera un jour dans les années 80 une pleine page, déclaration du cœur, autour d’un homme blanc en saharienne, sur un muret, sous le soleil : « We need more heroes », antithèse d’une chanson de Tina Turner dans Mad Max 3.

Et moi là-dedans ? Je suis français et j’habite à Livry-Gargan, et c’est à New York en 1971 que je vais vraiment découvrir Alex Toth, qui n’est pourtant pas là : californien désormais pour de bon, avec Bill Spicer, Richard Kyle, John Benson, les éditeurs des beaux fanzines Graphic Story Magazine et Graphic Story World, avec qui je vais collaborer un temps, « correspondant français », avec l’autre gamin de mon âge, Paul Levitz et son fanzine ronéoté Etcetera, qui deviendra un jour président de DC comics.

Mais chercher Toth c’est « La chasse au Snark » : il est partout, il n’est nulle part, né trop tard dans un monde trop vieux. Il aurait voulu être là, à côté de Milton Caniff, d’Hal Foster, d’Alex Raymond, les héros de son adolescence dans les journaux d’alors. Aigri, peut être, il veut toujours avoir le dernier mot, que ce soit avec des éditeurs ou scénaristes médiocres ou avec de très grands talents : deux histoires d’aviation pour les EC Comics et Kurtzman, magnifiques, et ce sera tout. Il a changé trop de choses, me dira Harvey, qui veut qu’on suive exactement ses croquis préalables et pour qui les revues sont comme un orchestre où John Severin ou Wallace Wood se répondent mais où Toth, lui, joue à ses yeux en solo, à part.

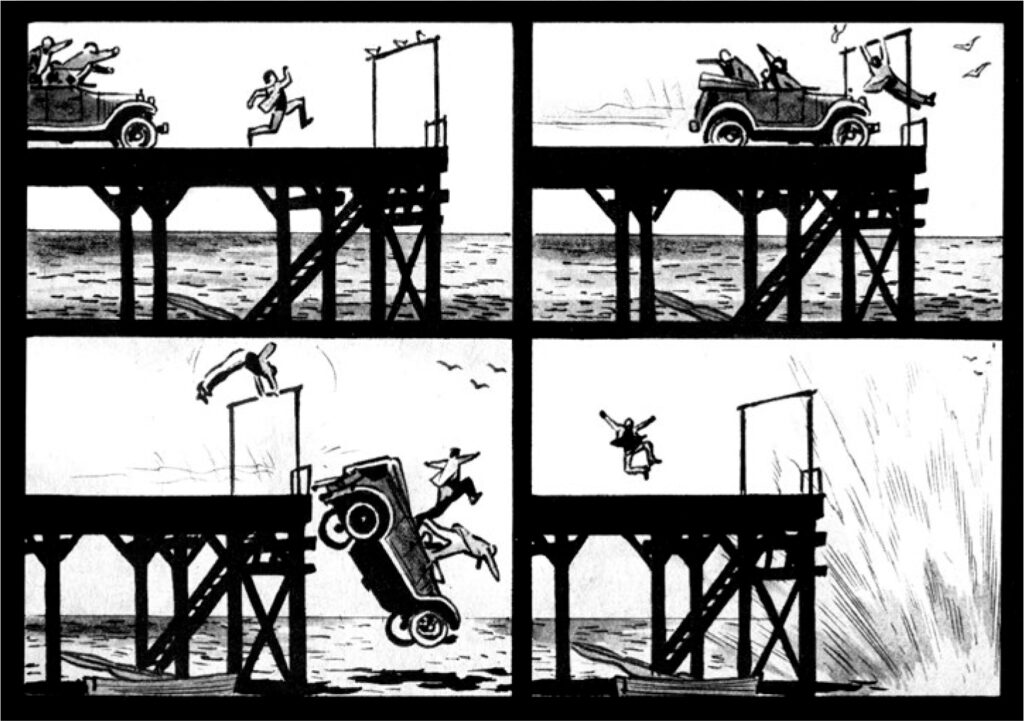

Plus tard, avec Archie Goodwin, il fera une seule histoire dans Blazing Combat, dans le numéro deux : des avions perdus dans les nuages. Magique. Mais il se brouille alors avec Jim Warren, l’éditeur. C’est ce qu’’il aime le plus dessiner, pourtant : des guerres, des avions, des voitures, du slapstick à la Buster Keaton et des histoires d’amour contrariées.

Ses parents sont venus de Hongrie : son père était mineur, chanteur à l’occasion et protestant, sa mère est catholique. Ils se marient au Canada et Toth est né en 1928 à New York. Sa mère, entre les lessives industrielles, dessine des croquis de mode, son père travaille où il peut mais chante aussi quand il peut. On dit qu’à trois ans Alex copie les comic-strips et dessine, improvisant, illustrant les feuilletons radiophoniques qu’ils écoutent. Un professeur qui l’a remarqué lui recommandera de s’inscrire à « The High School of Industrial arts » où il aura son diplôme d’illustrateur et où il songera aussi, un temps, à dessiner des voitures.

Mais avant, à 15 ans, il vend sa première histoire. Il est précoce même si Joe Kubert, lui, a déjà placé quelques dessins à onze ans et sa première bande dessinée à treize. En 1946, Alex Toth est engagé par Sheldon Mayer, excellent dessinateur comique et éditeur chez DC, et pendant 5 ans il va dessiner Green Lantern, The Atom, de la science-fiction, des histoires d’amour, du polar, du mystère. Il va aussi créer Johnny Thunder, un western encré par Joe Giella qui met du gris dans son noir, et auquel succède la charmante Black Canary, lutteuse héroïque en collant résille, et avec Robert Kanigher Rex the Wonder Dog, encré par Sy Barry qui sera ensuite repris par Gil Kane : l’huile et l’eau, car ils ne peuvent pas se voir étant deux très fortes personnalités, même si chacun reconnaît le talent graphique-de l’autre. Gil Kane et Joe Kubert qui seront au passage les premiers américains à aimer Métal Hurlant que les autres voient comme un danger, une remise en question.

Quant à Alex Toth, il rêve toujours de comic-strips, pour être mieux payé, aussi, et il part pour la première fois en Californie, à San José, pour travailler sur le beau western de Warren Tufts Casey Ruggles, mais l’aventure tourne vite court : « incompatibilité d’humeur ».

Il revient chez DC, puis repart en Californie travailler pour Standard Comics : des histoires de guerre, de cœur, de crime, encore, toujours.

En 1954, il est appelé sous les drapeaux au japon pour deux ans, et va enfin avoir son comic-strip, superbe : Jon Fury, qui cherche son frère jumeau, disparu dans Tokyo, puis qui va à Hollywood. Une histoire de stars et de chantages.

De 1956 à 1960, il va travailler quatre ans à Los Angeles pour Dell Comics qui a un contrat avec Disney pour l’adaptation en comics de films et de séries et qui édita le premier comic book : Famous Funnies : a Carnival of Comics en 1933, compilation de strips, dont on ne sait pas si elle a été vendue ou donnée, sans mention de prix sur la couverture, distribuée dans les grands magasins Woolworth.

C’est là qu’il fera son Zorro. On est loin de celui de Douglas Fairbanks et surtout du chef d’œuvre de Mamoulian avec Tyrone Power. (C’est la première série, les premières images que je vois quand on a enfin la télé et j’aime bien : j’ai huit ans.)

Ce sont hélas les auteurs de la série qui écrivirent les scénarios et il fait de son mieux, avec le maximum de combats à l’épée, diagonales bondissantes. Futuropolis en sortira un album, où il a ajouté des gris, puis on aura une belle intégrale couleur américaine de 240 pages.

Il y fera aussi des adaptations de films dont l’une, très étrange, de Rio Bravo de 32 pages où il n’y a rien de la magie de Leigh Brackett et de Hawks, et qui sortira en même temps que ce premier film d’ASSAUT, modèle d’un sous-genre à part entière, désormais.

Dès lors californien pour de bon, il fera de l’animation et reviendra parfois au comic book, plutôt par plaisir : des histoires d’horreur pour The Witching Hour, quelques chefs-d’œuvre absolus pour Our Army at War ou Our Fighting Forces. Il retrouvera là Archie Goodwin et ils feront aussi un Batman. Il fera même un Green Lantern épuré, stylisé, graphiquement parfait, et totalement inutile.

Car c’est le moment où dans Green Lantern / Green Arrow Denny O’Neil et Neal Adams font un court moment imploser le genre : il y a le vieux noir qui dit à Green Lantern qu’il fait beaucoup pour les peaux bleus, fuschias et tant d’autres extraterrestres, mais rien pour lui, il baisse la tête. C’est aussi le moment où Green Arrow découvre en couverture, et sans le timbre moralisateur du « Comics Code Authority », que son disciple se shoote à l’héroïne, ou encore celui où le Christ revient, crucifié sur un Boeing.

Toth fait une belle aventure d’action Kung-Fu avec Black Canary mais il y a toujours son collant résille et ses seins Wonderbra qui détonnent.

Il fait quelques histoires de guerre magnifiques avec Bob Haney et Archie Goodwin et son sublime White Devil, Yellow Devil, son Duel dans le Pacifique à lui, avec Robert Kanigher, le créateur de Flash et Sgt. Rock. C’est aussi à cette époque qu’il réalise, à mes yeux, son chef-d’œuvre absolu : The Bride of the Falcon, une bande dessinée gothique vénitienne parue dans la série The Sinister House of Secret Love, entre Les Hauts de Hurlevent ou Rebecca, sur un scenario de Frank Robbins qui se passe à Venise, sur 32 pages, encré magiquement par Frank Giacoia et son voisin californien Doug Wildey qui n’aimait pas faire ça mais le dépanna.

(Au passage, Wildey eut un peu la même carrière que lui : des comics pour Marvel aux scenarios souvent écrits rapidement par Stan Lee, un peu de tout chez DC, en bouche-trou, et puis de l’animation à Los Angeles pour Hanna et Barbera avec Johnny Quest qui reste formidable, avec beaucoup de noir zébrant le blanc des espaces lointains, puis son chef-d’œuvre, paru en albums cartonnés chez nous, le superbe western Rio).

Ne pas oublier non plus que Toth eut un diplôme d’illustrateur et suivit de très près le travail d’artistes tels que l’anglais Robert Fawcett qui ne voyait pas les couleurs et passa vite au noir et blanc, réussissant au pinceau à créer toutes les matières possibles dans des scènes d’intérieur ou le shintz du rideau se découpait à l’arrière-plan d’une veste en tweed, sous la lumière d’un lustre opalescent : ça servira parfois à Toth, pour quelques illustrations et, aussi, soudain simplifiées, déformées, pour le livre que vous avez entre les mains.

A partir de 1964 il fait surtout de l’animation, sur Johnny Quest à son tour ou sur les Fantastic Four, respectant Kirby en le rendant plus réaliste (il a aimé surtout, je crois, ses histoires de guerre vécues, racontées avec Joe Simon). Il réunit aussi tous les héros DC dans Superfriends, ce qui aboutira à un beau comic book au format 30×40 et il y a surtout ses personnages de science-fiction Space Ghost et Space Angel.

Ce dernier existe en cassettes : on le voudrait en dvd car son minimalisme est désormais d’avant-garde, et sa science fiction ultra réaliste, à l’opposé des habituels dessinateurs qui respectent les conventions du genre, est superbe. L’animation, elle, est plus que minimaliste avec quasi 2,4 images par seconde au lieu de 24, mais sur Space Angel il y a un gimmick extraordinaire. On y utilise le système Syncro-Vox, inventé en Australie : sur les visages dessinés, fondus, de vrais bouches parlent, celles des acteurs qui font les voix.

Après la mort de sa seconde épouse, Guyla, dévasté, il ne dessine presque plus, préférant se souvenir, avec sa série Before I Forget où il dit ses admirations plutôt éclectiques telles que pour C.C Beck et son Captain Marvel, le meilleur superhéros. Ou encore Mort Meskin et Jerry Robinson, qui ont dessiné dès 1940 deux héros extraordinaires qui rentrent en guerre, dans la lignée graphique qu’il défend, Fighting Yank et Black Terror, avant que Jerry Robinson, on ne peut lui en vouloir, parte vers des comic-strips minimalistes à succès, lui qui avait inventé le Joker sans être crédité puis qui, en 1971, devint le Président de la National Cartoonists Society et se battit pour qu’on donne un peu d’argent à Siegel et Shuster qui ont créé Superman mais ne touchent rien du tout : il obtiendra un peu…

Quand j’ai dit à Kubert que j’avais perdu Toth il a secoué la tête mais n’a rien dit. Quand je l’ai dit à Infantino, dont le dessin changeait alors, car à 50 ans il avait pris des cours de design et signait désormais « Cinfa » – ce qui voulait dire « Enfant rouge » – et il s’encrait à ce moment, minimaliste, sur notamment son chef-d’œuvre Le Musée de l’Espace : en voyant mon admiration devant son travail, pour ne pas insister aussi sans doute sur mes rapports changés avec Toth, prévisibles pour lui, « je ne serai jamais Toth, ni Kubert : je m’y suis mis trop tard.» . Maintenant il y a des tonnes de livres, compilations raisonnées, souvent monumentales, de Toth, en bd et en animation, comme la série Genius Illustrated, 3 volumes et un à part, et un recueil d’illustrations préfacé par Caniff, etc. Caniff qui, prenant sa retraite, pensa à Toth pour reprendre Steve Canyon, mais les temps étaient difficile : ce ne fut pas.

Et soudain, désinhibé par la maladie et bientôt de la perte de sa seconde épouse, Toth nous donna son chef-d’œuvre chaotique que vous allez lire, il ne conjugue plus le monde au passé, illusions perdues, mais dessine dans le monde déglingué des années 70 : vingt-et-une histoires d’horreur vraiment horribles.

Il dessine de mémoire, caméra humaine qui n’a pas besoin de documentation, il supprime juste du sang prévu : c’est trop pour lui et il maudit Bill Dubay, le directeur artistique, qui parfois inverse noir et blanc, dans l’encadrement. C’est le contraire de l’effet « low key » qu’il voulait obtenir…

Sur des scénarios notamment du génial Archie Goodwin qui nous quitta trop tôt, mais aussi les siens, ou encore d’autres routards des éditions Warren (Skeates, Cuti, Boudreau, McKenzie ou encore Margopoulos…).

La première commence comme les histoires vraies de « déterreurs de cadavres », au XIXème siècle (Burke et Hare qui se firent prendre), merveilleusement dense et nocturne : noire et grise, avec des cases classiques.

La seconde revient à ses dessins d’ovnis (il en fait un peu dans la presse). On est chez le psy et la mise en page est désordonnée, comme l’esprit du narrateur, comme les bulles chavirées, noires et grises encore : une histoire d’extraterrestres qui arrivent.

La troisième suit un cadre qui craque dans un New York à peine montré, suggéré plutôt, et le sang qui ressemble aux ombres du métro.

La quatrième c’est « Art et Folie », et la mise en page encore secouée est parfois parcourue de monstres volontairement esquissés: pour qu’on les devine plutôt que de les voir, et les bulles bavardes, stratégiquement placées augmentent le malaise.

Et la suivante est un monument, vous comprendrez en route mon jeux de mots à deux sous, des cadres droits, amples, surchargés, en intérieur comme en extérieur : des maisons sublimes et des bureaux d’assistants galériens, comme chez Hanna et Barbera peut être. L’histoire d’un architecte fou et mégalomane comme Frank Lloyd Wright ou plutôt comme Neutra. Ce fut ma préférée, alors, et elle le reste aujourd’hui, grise et blanche.

Puis il y a Out of Time, un dessin rapide, minimaliste, puis plus noir, plus dense : une histoire de sorcellerie à travers le temps. C’est sublime.

Et enfin, dans Le Hachoir est de retour, tout aussi magnifique, qui se conclut sur une dernière page qui pourrait être du Breccia ou du Klimt, ce qu’avait souligné le regretté Bob Beerbhom, un des fondateurs des premières conventions de comics US, qui vient de nous quitter brusquement.

Oui, moi aussi, Alex Toth me manque, beaucoup. J’aurais dû aller le voir à Burbank, Californie, avant qu’il ne meure d’une crise cardiaque devant sa table à dessin. Le 27 Mai 2006.

Jean-Pierre Dionnet, Avril 2024.